DEVELOPER’s BLOG

技術ブログ

"今は安定している"に潜む見えないリスク:あなたのクラウド、健康ですか?

- 動いてはいるけど、本当に大丈夫?

- クラウド運用に潜む「よくある違和感」

- "健康診断"は現状把握のための第一歩

- 今すぐ始められる「クラウド最適化チェックシート」とは?

- 放置せず、今から変えられること

- まとめ:安心の第一歩は"自分の現状を知る"ことから

1.動いてはいるけど、本当に大丈夫?

システムは動いている。アラートも出ていないし、大きな障害も起きていない。

でも、「このままで、本当に大丈夫なのだろうか?」そう感じたことはありませんか?

- モニタリングの設定、最後に見直したのはいつ?

- 最近レスポンスが遅い気がするけど、原因はわからない

- アラートは出てないけど、ちゃんと検知できているのか不安

- 新しいクラウドサービスを導入したが、現場がうまく活用できていない気がする

こうした"なんとなくの違和感"は、実は"システムの不調の前兆"かもしれません。

さらに、

- 一部の担当者しかシステムを把握しておらず、属人化している

- 運用の判断が暗黙知で回っていて、誰も全体像を把握していない

といった組織構造のゆがみが重なれば、いざというときの対応力も大きく損なわれます。

人間の体で言えば、「少し疲れやすくなった」「最近、検査を受けていない」そんな兆しがあるときに、健康診断を受けるのと同じです。 大きなトラブルが起きる前に、"今の状態"を見える化しておくこと。それが、これからのクラウド運用における「健康管理の第一歩」です。

2.クラウド運用に潜む「よくある違和感」

システム運用において、すぐに大きな問題が起こるわけではないけれど、「ちょっと気になる」違和感を感じたことはありませんか?

以下のような小さなサインは、クラウド環境の"健康状態"が揺らいでいる兆しかもしれません。

技術面の違和感

- モニタリングは設定しているけど、アラートの精度が低く"鳴りっぱなし"になっている

- CPUやメモリの使用率が高く、ピークタイムはヒヤヒヤしている

- 障害のたびに"応急処置"が繰り返され、根本的な対策が取れていない

- ログは蓄積されているけど、見直しも分析もできていない

運用体制に関する違和感

- 担当者の頭の中にしか構成や運用ノウハウがなく、属人化している

- ドキュメントはあるが古く、実態と乖離している

- 新技術を導入したものの、使いこなせていない

- リリースや障害対応が毎回"手作業"でバラバラ

これらは単なる"あるある話"ではありません。すべて、"運用の見えないリスク"として蓄積されていくものです。目の前ではシステムが動いていても、こうした違和感を放置していると、ある日突然、大きな障害や運用トラブルとして表面化することも珍しくありません。

人間の体でも、「最近疲れやすいな」「食欲が落ちたかも」といった"なんとなく"の違和感が、実は体調不良のサインだった、ということがありますよね。クラウド運用も人間の体と同じで、小さな違和感に気づいたときこそ、健康診断=現状の見える化を始める絶好のタイミングです。

3."健康診断"は現状把握のための第一歩

「今、どんな状態なのか?」それがわからなければ、適切な判断も、効果的な改善もできません。

クラウド運用も同様です。システムがどう使われ、どこに負荷がかかり、どんな異常の兆しがあるのか。それを正しく把握するには、'健康診断=見える化の仕組み"が必要です。

人間の健康診断と同じ構造

私たちは年に一度、健康診断を受けて、

- 血液検査で数値を見たり

- 胃カメラで異常を探したり

- 医師から生活習慣のアドバイスを受けたりします

それは、病気になった後ではなく、"今の自分の状態"を知るための行動です。クラウド運用でも、以下のような視点で現状を定点観測して可視化することが重要です。

- CPUやメモリの使用状況は?

- アラートは本当に機能しているか?

- インフラ構成に無駄や偏りはないか?

- 属人化・負荷集中は起きていないか?

健康診断は、「問題の有無」を確認するものではない

"今すぐ障害が起きるかどうか"を見抜くのではなく、"このまま放っておくと、問題が起きそう"という"兆しに気づく"ことが本質です。

それによって以下のような行動指針が見えてきます。

- どこを優先的に見直せばいいのか

- 何を続けていけばいいのか

- 将来的に起こりうるリスクをどう予防できるか

小さな異常が大きな障害につながる前に、今の運用を俯瞰してチェックしてみることが、安定したクラウド活用の第一歩です。

4.今すぐ始められる『クラウド最適化チェックシート』とは?

「システムの健康診断が必要なのは分かったけど、何から手をつければいいかわからない」そんな方に向けて、すぐに・手軽に・客観的に自社のクラウド運用を診断できるのが、 アクセルユニバースが提供する 『クラウド最適化チェックシート』です。

クラウド最適化チェックシートの特徴

- 所要時間:約5分

→ 忙しい現場でも使いやすい、3択で答えるだけのシンプルな設問構成 - 非エンジニアでもOK

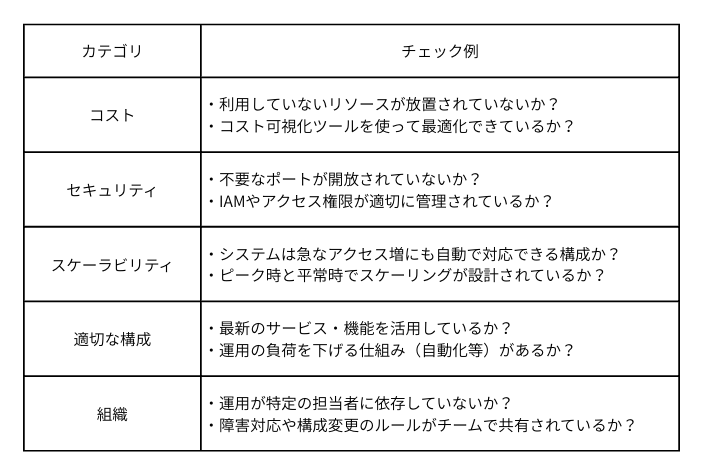

→ 技術に詳しくなくても、業務視点で回答できる内容 - 30項目で多角的にチェック

→ コスト、セキュリティ、スケーラビリティ、構成、人材、組織などを総合評価 - 現状の"体質"が見えてくる

→ "このままでよいこと"・"すぐ見直したほうがいいこと"が明確に

チェック内容のカテゴリ例

なぜ"チェック"するだけでも意味があるのか?

- 問題を"意識できる"こと自体が、改善の第一歩

- 曖昧だった"違和感"が、設問を通じて明確になる

- 社内で共通の言語として議論できるようになる

つまり、これは単なるアンケートではなく、"今の自社のクラウド運用を、冷静に見直すためのフレームワーク"ともなります。

5.放置せず、今から変えられること

健康診断は、異常を見つけることが目的ではありません。現状に問題がないか、今後に向けてできることがないかをチェックしたり、"少しの違和感"に気づいたときは、悪化を防ぐために行う予防的な行動です。

クラウド運用でも同じです。チェックシートで明らかになった"体質の傾向"や"構造的な歪み"は、小さな対応からでも着実に改善できます。

例えば、以下の改善が考えられます。

- アラートの見直し

→ "鳴らない or 鳴りすぎ"から、意味ある通知へ整理 - 属人化の分散

→ ドキュメント化・チーム共有・担当範囲の明確化 - コストの最適化

→ 使われていないリソースの整理、リザーブドインスタンスの活用 - 運用自動化の導入

→ 毎回の手作業を、ツールやスクリプトで軽量化 - 改善の優先順位づけ

→ "重要だけど緊急ではないこと"に取り組む体制づくり

重要なのは、"全体最適"を視野に入れること。

単発的な"対処"ではなく、"自社の体質や現場の運用スタイルに合った全体最適化"を考えることが、将来のトラブル予防と継続的な成長につながります。

アクセルユニバースでは、チェックシート結果をもとにした技術面・体制面の改善提案や運用サポートも提供可能です。「自社に最適なクラウド活用って、どうすればいいの?」という疑問をおもちであれば、一緒に解消していきましょう。

6.まとめ:安心の第一歩は"自分の現状を知る"ことから

クラウド運用において、「なんとなく大丈夫そう」という感覚は、ときに危険な錯覚です。 障害が起きていない今こそが、"現状を見直す"チャンスなのです。

- システムは順調に動いているように見えるけれど、違和感はありませんか?

- 属人化や運用ルールの曖昧さに、不安を感じていませんか?

- クラウドサービスを導入したけれど、活用できている実感が持てない

こうした不安は、すぐに表面化するわけではありません。だからこそ、先回りして"健康診断"を行い、体質を把握することが重要です。 診断した結果、すべて問題がなければ、それが安心材料になります。もし改善点が見つかっても、今ならまだ間に合います。 クラウド運用に必要なのは、"偶然に頼った安定"ではなく、"意図してつくる信頼性"です。

X(旧Twitter)・Facebookで定期的に情報発信しています!

Follow @acceluniverse